2025年度の博物館教室一覧

2025年度の博物館教室

予定が変更になる場合がありますので、お申し込み前にご確認をお願いいたします。

| No | 教室名 | 開催日時・場所 | 対象・人数 | 内容 | 受付開始日 |

|---|---|---|---|---|---|

| S-01 | 化石と地層の観察会 (全2回) | 5月18日(日曜日) 9時30分から正午まで 観察・採集 男鹿市五里合安田海岸 5月25日(日曜日) 9時45分から正午まで 標本づくり 実験教室 注1:2回連続受講できる方 | 小学生以上8組 注2:小学生は保護者同伴のこと。 注3:同伴者を含め、1組は3名までとする。 | 次の活動を通して大地の生い立ちとその調べ方を学びます。 1回目は男鹿市内の海岸に集合し、地層観察と化石採集を行います。2回目は博物館に採集した化石を持ち寄り、化石をクリーニングして標本をつくります。 講師:渡部晟氏 観察・採集の講座では保険料1人150円集金いたします。 | 受付終了 |

| S-02 | 簡単! 葉っぱの標本づくり | 6月15日(日曜日) 9時45分から12時30分まで 博物館周辺、実験教室 | 小学校3年生以上8名 注:小学生は保護者同伴のこと。 | 博物館周辺で植物の葉を採集し、電子レンジ等を使って乾燥させて押し葉を作ります。 植物の名前を記入し、押し葉をラミネートフィルムに挟んで葉の表と裏の両面が見られる標本を作製します。 講師:阿部裕紀子氏 参加者、同伴者共に保険料1人150円集金いたします。 | 受付終了 |

| S-03 | 昆虫教室 -採集と標本づくり- (全2回) | 7月27日(日曜日) 小泉潟公園 8月17日(日曜日) 実験教室 注1:2回連続受講できる方 いずれも10時から15時まで | 小学生以上20名 注2:小学生の参加は1名につき保護者1名が同伴のこと。小学生の兄弟の場合、同伴保護者は1名でも可。 定員数には、同伴される保護者の方の 人数も含む。 | 小泉潟公園で昆虫を採集し昆虫標本を作製します。 1回目は昆虫採集の後、展翅、展足を行います。2回目は採集した昆虫の種類を調べ、簡単な標本箱を作成し標本を完成させます。 講師:梅津一史氏 1回目は参加者、同伴者共に保険料1人150円集金いたします。 | 受付終了 |

| S-04 | 鉱物標本の製作(入門編) | 1月18日(日曜日) 10時から15時まで 実験教室 | 小学生以上8組 注1:小学生は保護者同伴のこと。 注2:同伴者を含め、1組は3名までとする。 | 秋田県やその近隣で産した鉱物を使って組標本をつくる活動をとおして鉱物の特徴やその鑑定の仕方を学びます。 製作する組標本の個数は、参加1組につき一つです。 この教室は、数年にわたる複数回参加はできません。 | 11月18日(火曜日)から受付 |

| S-05 | 鉱物標本の製作(応用編) | 1月25日(日曜日) 10時から15時まで 実験教室 | 中学生以上10組 注:1組は2名までとする。 | 秋田県やその近隣で産した鉱物を使って組標本をつくる活動をとおして鉱物の特徴やその鑑定の仕方を学びます。 製作する組標本の個数は、参加1組につき一つです。 この教室は、数年にわたる複数回参加はできません。 | 11月26日(水曜日)から受付 |

| J-01 | 「真澄に学ぶ教室」講読会 -県外の日記を読む- (各コース全10回) | 次の土曜日午後コース、 日曜日午前コースの いずれかを選択して下さい。 土曜日午後コース 5月24日、6月21日、 7月26日、8月23日、 10月25日、11月15日、 12月20日、1月17日、 2月14日、3月14日 13時から14時45分まで 学習室 日曜日午前コース 5月25日、6月22日、 7月27日、8月24日、 10月26日、11月16日、 12月21日、1月18日、 2月15日、3月15日 10時から11時45分まで 学習室 | 一般各25名 | 秋田県外に関する日記を取り上げ、日記の概要や主な内容を見ながら、 名場面の原文(活字)を読んでいきます。 講師:松山修氏(元当館学芸職員) | 4月16日(水曜日)から受付 |

| J-02 | 貝輪をつくる | 7月20日(日曜日) 10時から15時まで 実験教室 | 小学生以上8組 注:小学生は保護者同伴のこと。 | 柏子所貝塚で出土した貝輪について学び、実際に製作すること で縄文時代のアクセサリーやものづくりについて理解を深めます。 | 5月20日(火曜日)から受付 |

| J-03 | 初級者向け 秋田の中世史教室 (全2回) | 7月20日(日曜日) 8月10日(日曜日) 注:2回連続受講できる方 いずれも13時30分から15時30分まで 学習室 | 高校生以上25名 | 昨年度に引き続き、鎌倉時代の史料を教材とする予定です。 1回目で史料(古文書)をじっくりと解読し、その内容に基づいた講義を2回目に行います。 初級者向けの講座となります。 | 5月21日(水曜日)から受付 |

| J-04 | 初級編 秋田の縄文を学ぶ -レプリカ・レリーフを作りながら | 7月26日(土曜日) 10時から正午まで 実験教室 | 小学生以上8名 注:小学生は保護者同伴のこと。 保護者も体験できます。 | 石膏で遮光土偶のレリーフや岩偶のレプリカを作り、 人文展示室の縄文遺物の価値についてを学ぶことを通し、 世界遺産になった北海道・北東北の縄文遺跡群と秋田の縄文文化 (衣食住や土偶・環状列石に関わる精神文化等) について理解を深めます。 | 受付終了 |

| J-05 | 初級編 縄文のくらし(衣食) -勾玉作り・弓矢・火起こし体験を通して | 8月3日(日曜日) 10時から15時まで 実験教室、講堂、ガレージ | 小学校3年生以上8名 注:小学生は保護者同伴のこと。 保護者も体験できます。 | 勾玉作りや弓矢体験・火起こし体験を行い、縄文時代のアクセサリーや髪型や食べ物について 学ぶことを通して、秋田における縄文時代の特徴について理解を深めます。 | 受付終了 |

| J-06 | My Jomon Cup (全3回) | 9月7日(日曜日) 講義、成形 9月14日(日曜日) 講義、施文 10月5日(日曜日) カップ引き渡し、工房見学 実験教室、館外 注1:3回連続受講できる方 いずれも10時から15時まで | 高校生以上16名 | 縄文土器の文様をあしらったオリジナルのコーヒーカップを制作します。 1日目は展示中の縄文土器を見ながら作りたいカップをデザインし、陶芸用粘土を使って形を作ります。 2日目は文様に使う縄の作り方を学び、文様と取手を付け、釉薬を選びます。 カップは講師が預かって施釉・焼成を行い、3日目に講師の工房見学を兼ねてお渡しします。じっくり作る大人向けの教室です。 材料費(粘土代300円)は参加者負担となります。 | 7月9日(水曜日)から受付 |

| J-07 | 三浦館と旧奈良家住宅の見学会 | 9月26日(金曜日) 10時から15時まで 三浦館、分館 | 一般10名 | 金足地区の豪農三浦館と旧奈良家住宅を見学し、建築の特徴や建物の歴史に触れます。 三浦館への協力金として1人1,000円が必要です。 | 7月29日(火曜日)から受付 |

| J-08 | 60年前の秋田 -モノや写真で思い出を語り合う会- | 10月4日(土曜日) 11月22日(土曜日) 注:1回だけの参加も可 いずれも13時30分から15時まで 学習室 | 一般各10名 | 60年ほど前に使われていた民具を用いて、 懐かしい思い出を語り合うことによって蘇る豊かな感情をこれからの生活につなげていきます。 講師:浅野朝秋氏(秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻 准教授) | 8月5日(火曜日)から受付 |

| J-09 | 初めての古文書解読 (全6回) | 10月5日(日曜日) 10月12日(日曜日) 10月19日(日曜日) 10月26日(日曜日) 11月2日(日曜日) 11月9日(日曜日) 注:6回連続受講できる方 いずれも13時30分から15時30分まで 学習室 | 高校生以上25名 | オリジナル・テキストを使用し、江戸時代のくずし字の解読法を学びます。 第2回以降は初日に配布したテキストを受講者が解読し、読み上げる輪読形式で進めます。 | 8月6日(水曜日)から受付 |

| J-10 | 久保田城「絵図歩き」 | 10月18日(土曜日) 10時から12時30分まで 千秋公園とその周辺 | 中学生以上15名 | 江戸時代に作成された城絵図を見ながら、秋田市千秋公園とその周辺を歩きます。 久保田城や城下町の特色を学ぶ講座です。 | 8月19日(火曜日)から受付 |

| J-11 | 真澄に学ぶ出張教室 -菅江真澄入門- | 10月19日(日曜日) 13時から15時まで 横手市立 横手図書館 | 一般50名 | 菅江真澄は一体どういった人物なのか、真澄に関する基本的な事柄について学ぶ入門講座です。 普段、なかなか博物館まで来られないという方々の要望にお応えして、県内各所に出向いて出張教室を開講します。 今回は横手市立横手図書館にて行います。 講師:松山修氏(元当館学芸職員) | 8月20日(水曜日)から受付 |

| J-12 | 秋田の先覚を知る | 11月8日(土曜日) 13時30分から15時まで 学習室、秋田の先覚記念室 | 高校生以上15名 | 明治から昭和にかけて活躍した秋田の先覚について、 当館で顕彰している152名の内、数名をピックアップして紹介します。 | 9月9日(火曜日)から受付 |

| J-13 | 民俗学入門講座 | 3月15日(日曜日) 3月22日(日曜日) 注:1回だけの参加も可 いずれも13時30分から15時まで 学習室 | 高校生以上20名 | 民俗学の歴史や秋田の民俗について事例を交えながら紹介します。 | 1月15日(木曜日)から受付 |

| G-01 | 箒をつくる (全2回) | 1回目:5月23日(金曜日) 10時から15時30分まで 注1:2回目は、参加者の予定等を考慮して日程を決める 注2:2回連続受講できる方 実験教室 | 一般5名 | 種から箒もろこしをそだて、箒を作ります。初回に種をお渡しします。 1回目:オリエンテーション 2回目:制作 講師:瀧谷夏実氏 | 受付終了 |

| G-02 | 綿を紡ぐ (全8回) | 1回目:6月4日(水曜日) 10時から15時30分まで 注1:2回目以降は、参加者の予定等を考慮して日程を決める 注2:8回連続受講できる方 実験教室、 県立大学、 公立美術大学 | 一般8名 | 綿を自ら育て、紡いだ糸で布を作るまで行います。初回に綿の苗をお渡しします。 1回目:オリエンテーション 2回目:栽培実習(県立大学) 3回目:糸車講習 4回目:糸紡ぎ講習 5、6回目:糸車実習 7、8回目:機織り実習 講師:櫻井健二氏(秋田県立大学教授)・長沢桂一氏(秋田公立美術大学副学長) | 受付終了 |

| G-03 | からむしを績む (全3回) | 1回目:6月19日(木曜日) 10時から15時30分まで 注1:2回目以降は、参加者の予定等を考慮して日程を決める 注2:3回連続受講できる方 実験教室 | 一般8名 | からむしから布を作ります。 苧引きして繊維を取りだし、績んでつなげ、紡錘車で撚りをかけた糸で布を編むという中々ハードな講座です。 | 受付終了 |

| G-04 | 秋田の絞り染め(藍染め) (全4回) | 7月5日(土曜日) 午前中 8月9日(土曜日)から 8月11日(月曜日)のうち1日 10時から16時まで 8月23日(土曜日) 10時から16時まで 10月11日(土曜日)から 10月13日(月曜日)のうち1日 10時から16時まで 注:4回連続受講できる方 実験教室、ガレージ、ガレージ前庭 | 一般30名 | 秋田県で行われた伝統的な絞り染めの技術を学びます。 絞り方により3つのコースに分かれ、 木綿の浴衣地一反分を計画的に絞りあげて、藍で染めます。 受講者負担染料関係等材料費1人1,200円集金いたします。 | 受付終了 |

| G-05 | 木工芸 木のオブジェづくり ランドスケープスカルプチャー | 7月6日(日曜日) 13時から16時まで わくわくたんけん室 | 小学校高学年以上10名 | 木のオブジェでデスクトップ用のランドスケープスカルプチャー(風景彫刻)に挑戦します。 材料費等一人700円集金いたします。 | 受付終了 |

| G-06 | 絵本制作 博物館歳時記 秋の章 (全3回) | 9月7日(日曜日) 10月5日(日曜日) 11月9日(日曜日) いずれも13時から16時まで 注1:3回連続受講できる方 わくわくたんけん室 | 小学校高学年以上10名 注2:小学生は保護者同伴のこと。 | 博物館周辺の植物を写生して郷土の自然に親しみ(前2回)、 受講生の作品を編集して絵本を制作します(後1回)。 材料費として2,000円集金いたします。 | 7月8日(火曜日)から受付 |

| G-07 | ゼロからはじめるワラ仕事 (全3回) | 11月12日(水曜日) 11月19日(水曜日) 11月26日(水曜日) 注:3回連続受講できる方 いずれも10時から15時30分まで 学習室 | 一般10名 | ちょっと体験してみるということではなく、 不要なシベ部分を取り除き作業に適したワラを選るところからはじめ、 基本の縄綯いを習得した後、ゾウリや藁沓を製作します。 | 9月12日(金曜日)から受付 |

| G-08 | 木工芸 Christmas Ornament | 12月7日(日曜日) 13時から16時まで わくわくたんけん室 | 小学校高学年以上10名 | クリスマスにちなんだオーナメントを木のオブジェで制作します。 材料費等一人700円集金いたします。 | 10月7日(火曜日)から受付 |

| G-09 | こだしを編む (全2回) | 1回目:3月10日(火曜日) 13時30分から15時まで 注1:2回目は、参加者の予定等を考慮して日程を決める 注2:2回連続受講できる方 実験教室 | 一般10名 | 男鹿市や八峰町の沿岸部では、かつて海岸沿いに自生したアオツヅラフジの蔓を使った、 コダシ作りが行われていました。 アオツヅラフジの採集は難しいので、麻紐を使って当時のこだし技術を再現してみます。 | 1月14日(水曜日)から受付 |

| K-01 | 秋田の先覚記念室講演会 | 10月26日(日曜日) 13時30分から15時まで 講堂 | 一般80名 | 2025年度企画コーナー展に関する講演を行います。 講師や演題は未定です。 | 8月26日(火曜日)から受付 |

| K-02 | 「真澄に学ぶ教室」講演会 真澄が見た生活風景-働く女性たちを中心に- | 11月9日(日曜日) 13時30分から15時30分まで 講堂 | 一般80名 | 菅江真澄は各地を巡りながら、人々が農作業や商いなどをする様子についても記録しています。 そうした労働のなかで、女性が関わっていた様々な事柄に目に向け、その役割について考えます。 真澄の目を通して、江戸時代後期の地方における働く女性の姿に迫ります。 講師:菊池勇夫氏(岩手県一関市博物館館長) | 9月10日(水曜日)から受付 |

お申込み方法

- 受付開始日は各教室によって異なります。一覧表でお確かめの上、お申し込みください。

- 電話、ファクス、はがき、Eメールのいずれかでお申し込みください。

- ファクス、はがき、Eメールで申し込まれる場合は、参加を希望する教室名・参加者氏名・住所・年齢・電話番号を明記してください。

- 博物館の受付で直接お申し込みいただいても結構です。

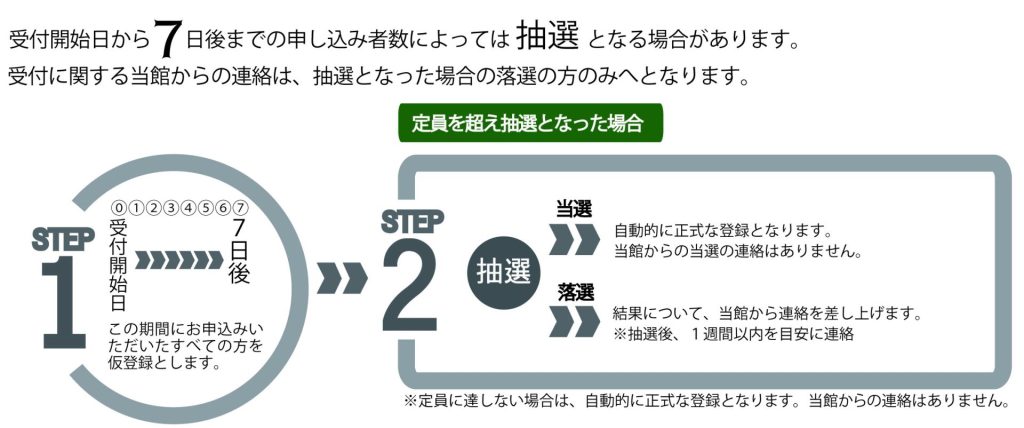

- 受付開始日から7日後までお申し込みの方すべてを一旦仮登録とし、この間に定員を超えた場合は抽選となります。

- 抽選となった場合は、抽選後、1週間以内を目安に落選の方のみに連絡をいたします。

- 当選の方や抽選にならなかった場合は、そのまま自動的に正式な登録となりますので、特にこちらからの連絡はございません。

- 抽選にならなかった場合は、その後定員になり次第、募集を締め切ります。

- 参加料は基本的に無料ですが、保険料や材料費をいただく教室もあります。

- 教室の受付状況は、最新の状況が反映されるまで、お時間がかかる場合があります。ご了承ください。

- 事情によっては、中止や延期となる場合もあります。ご了承ください。

- 発熱や風邪症状などがある場合は、ご参加をお控えください。

- 内容のお問い合わせは、博物館の博物館教室担当までお願いいたします。

秋田県立博物館 博物館教室担当

〒010-0124 秋田県秋田市金足鳰崎字後山52

電話番号:018-873-4121

ファクス:018-873-4123

Eメール:info@akihaku.jp